年会費超えの特典があるカードのインビテーションをもらうまでの流れ 2026/1/10

年会費超えの特典があるカードのインビテーションをもらうまでの流れ 2026/1/10

TV番組、メール添付は対象外?違法ダウンロード罰則化、気になる「グレーゾーン」

TV番組、メール添付は対象外?違法ダウンロード罰則化、気になる「グレーゾーン」

インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、それが本来は有料で提供されていると知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が10月1日に施行された。

罰則化は違法ダウンロードに歯止めをかけるのが目的だが、どこから罰則の対象となるのかは気になる。

その「グレーゾーン」はどうなっているのだろうか。

「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」

これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。

テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。

ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と文化庁著作権課。

また、映画のテレビ放送の場合は、利用者が有償著作物と知っていたとみなされる可能性が高い。

「メールに添付されて送られてきた違法ファイルをダウンロードした」

これも処罰対象とはならない。

摘発対象は「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものを指し、メールではなくウェブサイトやファイル共有ソフトが該当するからだ。

ファイルを別のサイトに置き、メールでサイトのアドレスだけを案内した場合はどうか。

「対象が限られ少数であれば自動公衆送信にあたらないかもしれないが、規模が大きくなると判断が変わる可能性もある」と同課。

「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」

このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。

ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。

日本レコード協会など音楽関係7団体は今月10日、広報委員会を設立し、キャンペーン用の特設サイトを設置。

主な違法ダウンロードの主体が中高生であることから、10月には全国の中学・高校7千校を対象にポスター配布を行う。

担当者は「音楽がタダとは思わないでほしい」と呼びかけている。

(ニュース記事より引用)

2012年10月1日から、いわゆる「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行されます。

「STOP!違法ダウンロード」啓発キャンペーンサイトが立ち上がりました。

文化庁ホームページでも制度についてのQ&Aページを設けられています。

簡単に言ってしまえば・・・「違法にアップロードされた音楽、動画」について、「ストリーミングならOK」だけど「ダウンロードしたら刑に問われる可能性がある」ということです。

内容を箇条書きでまとめます。

■罪に問われること、ペナルティ

- 違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される

- アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)

- 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる

■違法にはならないこと

- ネット上の海賊版動画・音楽を見たり聞いたりすること

- 海賊版コンテンツだと知らずにダウンロードすること

- YouTubeなどで海賊版コンテンツを見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)

- メールで送られてきた海賊版データを自分のパソコンに保存すること

- 写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること

平成24年10月から著作権法が変わります (政府広報オンライン)

「刑罰化」で何が変わる?ついに始まったダウンロード刑罰化、その基礎やビジネスでの注意点は?

【「ダウンロード刑罰化」の概要】

ダウンロード刑罰化の対象は、あらゆる違法ダウンロードという訳ではない。

「特に悪質な海賊版に対応するため」といった目的の刑罰化であるため、違法ダウンロードの一部が対象になっているのだ。

具体的には、以下の条件を全て満たすダウンロードだけが、刑罰化の対象だ。

(1)私的使用目的:

商用利用などのためにダウンロードする行為は、今回の改正前から刑罰対象。

「私的使用目的」であっても刑罰化される、というのが今回の改正のポイントだ。

(2)「有償著作物等」の著作権侵害:

映画など、有料で売られるコンテンツのみが刑罰化の対象。

フリーで公開されているアマチュアの映像などは除外されている。

(3)「自動公衆送信」による:

いわゆる「ダウンロード」の対象となる送信方法を指す。

ウェブやファイル共有ネットワークはこれに含まれ、電子メールやメッセンジャーは含まれないと考えられている。

(4)デジタル方式の録音または録画:

「録音または録画」であるが故に、対象は映像や音楽に限られる。漫画や書籍は含まれない。

(5)著作権侵害であることを知りながら:

自らの行うダウンロードが適法だと誤信していた場合は対象に含まれない。

【「刑罰化」の意味と「違法化」との違い】

「刑罰化」という言葉の大まかな意味は以下のようになる。

違法ダウンロードは従前から「違法」だが、「違法」だからといって、逮捕されたり有罪判決を受けたりするとは限らない。

例えば、不倫は夫婦の貞操義務に違反する行為であり、損害賠償責任を生じさせると考えられている。

しかし現代日本には「姦通罪」などは存在しないから、不倫を行っても逮捕されることはないし、その前提として、警察に捜査を受けることもない。

深入りするとややこしくなるテーマだが、上記の例からも、損害賠償責任を生じさせる「民事違法」と、「刑罰対象」の区別が可能だ。

ダウンロード刑罰化は、2010年の「ダウンロード違法化」の時点では刑罰が用意されていなかった違法ダウンロードの一部について、刑罰を用意したものであり、従来から「民事違法」だった部分を「刑罰対象」に格上げするものだ。

【著作権法におけるダウンロードの扱い】

以上のように、刑罰化の対象は、いわゆる「違法ダウンロード」の一部だ。

このように、著作権法、特にダウンロード関連の規定は、原則・例外関係が複雑化している。

違法ダウンロードは原則として民事違法だが、10月1日以降、その一部のみが例外として刑罰対象である、というように。

この関係が分かっていないと、「刑罰化の対象ではないダウンロードなら行って良い」というような誤解をしやすい。

そこで、著作権法のダウンロード関連規定に関して、簡単に全体像を見てみよう。

(a)まず、「ダウンロード」は、サーバー上に存在するデータのコピーをユーザーのPC上に生成する行為だから、コピーの一種だ。著作権法上、HDD内のファイルを別のフォルダ内にバックアップする行為とダウンロードは、共にコピー(複製)にあたるのだ。

他人が著作権を持つ著作物をコピーすることは、原則として著作権侵害であり、民事違法かつ刑罰対象である。

(b)しかし、著作権法は、コピー(複製)が著作権侵害にあたらない、重要な例外を認めている。

私的使用のための複製だ。映画や音楽、漫画などを、自分(や家庭内など)で見たり聞いたりすることは「私的使用」だから、そのために行う複製

つまりダウンロードは、私的使用目的のための複製として、著作権侵害にはあたらない。

(c)いわゆる「ダウンロード違法化」は、上記の「例外」に対する、さらなる例外だ。

即ち、私的使用目的のダウンロードは原則として著作権侵害にあたらないが、2010年1月施行の著作権法改正により、その一部が民事違法とされた。

「一部」とは、映像または音楽を、著作権侵害と知りながらダウンロードする場合だ。

あくまで「民事違法」であり、刑罰対象ではない。

(d)そして、今回の「ダウンロード刑罰化」は、民事違法とされたダウンロードの、さらに一部分を、刑罰対象とするものだ。

ただし、(a)と比べ罰則は軽い。

【「ダウンロード刑罰化」の著作権法上の位置付け】

これら(a)~(d)を踏まえて、先述の5条件をもう一度見てみよう。

(1)私的使用目的:

私的使用目的でなければ、(b)にあたらない。

(a)より、従前から民事違法かつ刑罰対象だ。

(2)「有償著作物等」の著作権侵害:

この部分が(c)と(d)の違いであり、今回の法改正における重要なポイントだ。

(3)「自動公衆送信」による:

ダウンロード以外の方法であれば、(c)にあたらないから、(b)より私的使用目的である限り適法だ。

(4)デジタル方式の録音または録画:

映像または音楽でなければ、(c)にあたらないから、(b)より私的使用目的である限り適法だ。

(5)著作権侵害であることを知りながら:

知らなかったならば、(c)にあたらないから、(b)より私的使用目的である限り適法だ。

今回の法改正を一言で言うと、「映画や音楽の『知りながら』のダウンロードは元々民事違法だったが、その中の『有償著作物等』を対象にしたもののみを、民事違法から刑罰対象に格上げした」ということになる。

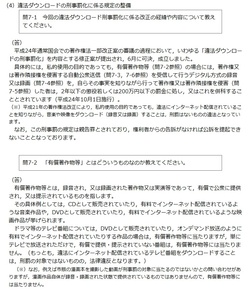

【刑罰化の対象である「有償著作物等」とは】

では、「有償著作物等」とは何か、ということが問題になるが、文化庁の公開している「改正法Q&A」によれば、「CDとして販売されていたり,有料でインターネット配信されているような音楽作品や,DVDとして販売されていたり,有料でインターネット配信されているような映画作品」が代表例。

では、「有償著作物等」とは何か、ということが問題になるが、文化庁の公開している「改正法Q&A」によれば、「CDとして販売されていたり,有料でインターネット配信されているような音楽作品や,DVDとして販売されていたり,有料でインターネット配信されているような映画作品」が代表例。

反対に、「ドラマ等のテレビ番組」は、「単にテレビで放送されただけ」である限り、「有償著作物等」にはあたらないとされている。

無料で観られるテレビで放送されただけなら「無償」だが、DVD化された時点で「有償」に変わる、というような理解だろう。

文化庁の2012年改正に関する「改正法Q&A」

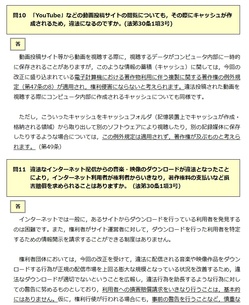

【YouTube動画の視聴は刑罰化の対象か】

今回の改正に関するポイントは「有償著作物等」の部分だが、それ以前の「違法ダウンロード」も分かりにくいため、混乱が大きくなっている。

今回の改正に関するポイントは「有償著作物等」の部分だが、それ以前の「違法ダウンロード」も分かりにくいため、混乱が大きくなっている。

代表的なのは、「YouTube上に違法にアップロードされた動画を視聴しているだけで逮捕されるのか」という話だろう。

文化庁は、以下のような説明を行っている。

通常のストリーミング動画の再生時には、HDD内にキャッシュが作成されていない。

従って、「コピー(複製)」が行われたと言えるかには疑問があり、著作権侵害があったとは必ずしも言えない。

しかしYouTubeの場合、再生時にキャッシュファイルが生成されているから、これは「コピー(複製)」である。

ただし、著作権法は、「適法な利用」のために必要な限度での「コピー(複製)」を認めている。

そして「動画を見ること」自体は、(その動画をダウンロードした場合に適法か違法かに関わらず)適法だ。

従って、動画視聴という適法な利用のために必要なキャッシュファイル生成も適法である。

以上より、「YouTube動画を見ているだけで犯罪(刑罰対象)になる」というのは誤りだ。

そもそも、YouTube動画視聴は民事違法にもあたらない。

厳密な話をすれば、「有償著作物とは何か」「YouTube動画の再生は適法か」といった法律の条文解釈を行うのは裁判所であり、文化庁の見解は裁判所を拘束しない。

従って、裁判所が文化庁の見解と異なった判決を下す可能性もないとは言えず、警察がそのような判決を期待して逮捕や起訴を行う可能性もないとは言えないのだが、現実的には、あまり考える必要のない可能性だろう。

文化庁の2009年改正に関する「改正法Q&A」

【企業が犯罪捜査に巻き込まれる可能性】

今回の刑罰化以前から、アップロードは刑罰対象だった。

例えばアップローダーを使って映画が共有されている場合、ダウンロードする側は、自分(や家族等)のみで見るつもりでダウンロードしているから「私的使用目的」だ。

しかし、アップロードする側は不特定の者に見せるつもりでアップロード、つまりサーバーマシンのHDDへのコピーを行っている。

従って「私的使用目的」とは言えず、違法なコピー(複製)である。

今回の刑罰化は、アップロードだけでなくダウンロードも刑事罰の対象とした、という点に特徴がある。

企業の立場から考えると、「犯罪捜査」に巻き込まれる可能性が高まった、という点を指摘できる。

例えば、ユーザーAがアップローダーに映画をアップロードし、これを見付けたユーザーBが企業運営の掲示板やブログなどにアップローダーのURLを書き込んだ(それをユーザーCやDがダウンロードしている)、という状況を考えてみよう。

これまでであれば、犯罪(刑罰対象の行為)を行ったのはAだけだった。

従って、Aの犯罪──アップローダーへのアップロード──を取り締まる警察の捜査対象は、アップローダーのみであった。

しかし、ダウンロード刑罰化後は、CやDの行為も犯罪(刑罰対象の行為)となる。

従って、CやD、それを手助け(幇助)したBのアクセスログが残っている、掲示板やブログの運営主体たる企業は、警察からアクセスログの提出等を要求される可能性がある。

今回のダウンロード刑罰化は、インターネット上での違法コピーファイルの流通、音楽コンテンツの売り上げ低下、といったものを背景事情として決定されたものだ。

主に期待されているのは、刑罰の存在による抑止効果であり、実際の立件がどの程度行われるのかは現時点では何とも言えないが、運用状況によっては企業活動にも一定の影響を与える可能性があるとは言えそうだ。

(ビジネスニュース記事より引用)